今回は工業簿記の

【予定賃率を用いた場合の労務費の処理】について解説します。

※本記事は日商簿記2級の内容になります。

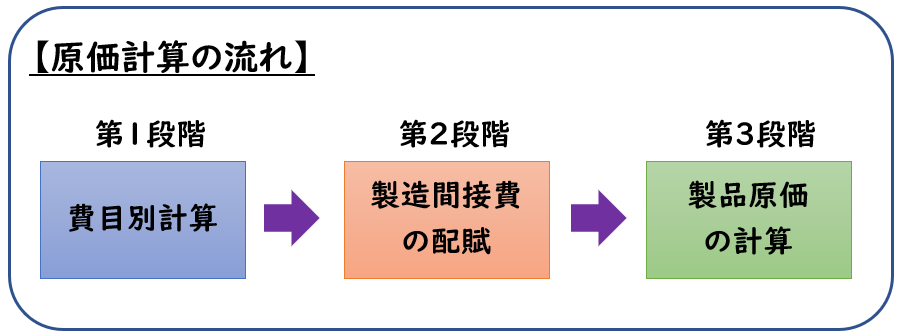

原価計算の流れ

原価計算は下記の3段階によって行われます。

今回解説する内容は

【第1段階:費目別計算】になります。

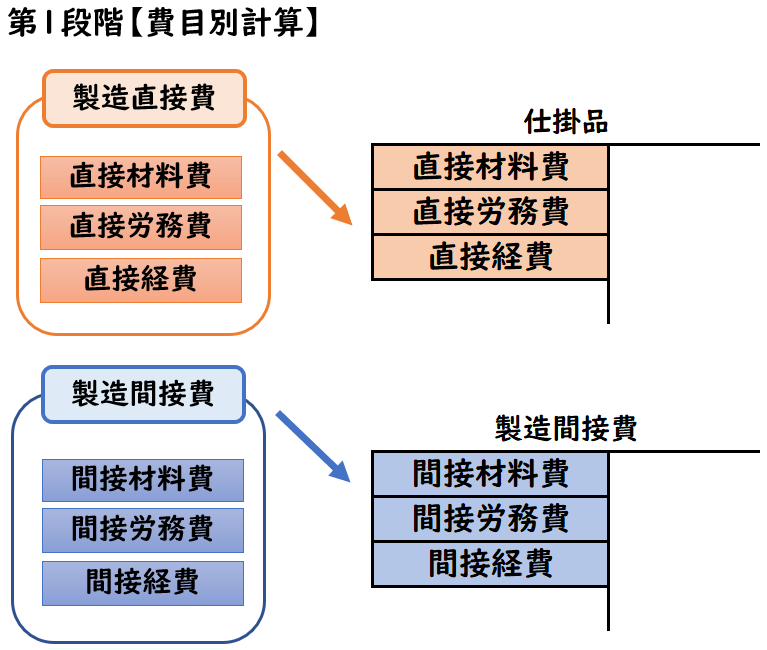

費目別計算とは?

費目別計算は、製造原価を「材料費」「労務費」「経費」で分類し、

その消費額を算出します。

次に消費した「材料費」「労務費」「経費」のうち、

直接費と間接費を分類し下記のように振り替えます。

- 直接費→「仕掛品」勘定

- 間接費→「製造間接費」勘定

予定賃率とは?

材料費の予定消費単価と同じように

直接工の賃金についても実際の賃率に代えて

あらかじめ決めた予定賃率を用いることで計算することが認められています。

労務費の分類についは上記をご参照ください。

賃金を消費したとき

賃金を消費した時は下記のように算出します。

直接工の賃金消費額=@予定賃率(円)×実際作業時間(時間)

当月の直接工の賃金消費額を予定賃率@100円を用いて計上する。

当月の直接工の直接作業時間は60時間である。

上記の場合の仕訳を示しなさい

| 仕掛品 (直接工の直接作業) | 6,000 | / | 賃金 | 6,000 |

予定賃率@100×実際作業時間60時間=6,000円

また「直接工の直接作業時間」のため「直接労務費」となり

「仕掛品」で処理します。

月末の処理

上記は予定賃率を用いたため、あくまで予定消費額になります。

月末になり、実際の消費額を計算した段階で、その差異を解消する必要があります。

この差異は「賃金」→「賃率差異」へ振り替える必要があります。

この考えは材料費の「材料消費価格差異」と同じになります。

借方差異(不利差異)

当月における直接工の賃金の実際消費額6,200円であった。

なお賃金は消費時に予定賃率@100を用いて計算しており、

当月の直接工の直接作業時間は60時間である。

上記の場合の仕訳を示しなさい

| 賃金差異 | 200 | / | 賃金 | 200 |

- 当月の消費量:6,200円

- 予定消費量:予定消費単価@100×60時間=6,000円

6,200(実際)-6,000(予定)=200円(借方差異・不利差異)

※賃金差異が[借方]にあるので[借方差異]と呼びます。

仕訳のイメージとしては下記になります。

| (1) | 仕掛品 | 6,000 | / | 賃金 | 6,000 |

| (2) | 賃金差異 | 200 | / | 賃金 | 200 |

- (1)予定消費額で処理

- (2)実際消費額との差額を処理

実際の消費6,200円のため、

(1)で賃金6,000円の減少、(2)で賃金料200円の減少で

合わせて6,200円が実際消費量となる。

「賃金差異」が借方・貸方どちらになるか注意して考えましょう。

不利差異とは?

予定では6,000円の消費でしたが、実際は6,200円の消費をしておりました。

予定より多く消費していたため、

これを「不利差異」といいます。

予定消費額<実際消費額→不利差異(借方差異)

貸方差異(有利差異)

当月における直接工の賃金の実際消費額5,500円であった。

なお賃金は消費時に予定賃率@100を用いて計算しており、

当月の直接工の直接作業時間は60時間である。

上記の場合の仕訳を示しなさい

| 賃金 | 500 | / | 賃金差異 | 500 |

- 当月の消費量:5,500円

- 予定消費量:予定消費単価@100×60時間=6,000円

5,500(実際)-6,000(予定)=500円(貸方差異・有利差異)

※賃金差異が[貸方]にあるので[貸方差異]と呼びます。

仕訳のイメージとしては下記になります。

| (1) | 仕掛品 | 6,000 | / | 賃金 | 6,000 |

| (2) | 賃金 | 500 | / | 賃金差異 | 500 |

- (1)予定消費額で処理

- (2)実際消費額との差額を処理

実際の消費5,500円のため、

(1)で賃金6,000円の減少、(2)で賃金料500円の増加で

合わせて5,500円が実際消費量となる。

有利差異とは?

予定では6,000円の消費でしたが、実際は5,500円の消費をしておりました。

予定より少なく消費していたため、

これを「有利差異」といいます。

予定消費額>実際消費額→有利差異(貸方差異)

会計年度末の処理

上記の月末ごとに計上された「賃率差異」の残高は

会計年度末において「売上原価」へ振り替えます。

「賃率差異」の残高→「売上原価」へ振り替える

- 「賃率差異」が借方残(不利差異)であれば、貸方で処理し「売上原価」を借方で処理します。

- 「賃率差異」が貸方残(有利差異)であれば、借方で処理し「売上原価」を貸方で処理します。

要するに会計年度末では「賃率差異」の残高は0にさせる必要があります。

借方差異(不利差異)

賃率差異の残高200円(借方残高)を「売上原価」勘定へ振り替えた。

| 売上原価 | 200 | / | 賃率差異 | 200 |

[借方残高]のため、これを貸方で処理し

「賃率差異」の残高を0にします。

そして相手勘定は「売上原価」で処理します。

貸方差異(有利差異)

賃率差異の残高500円(貸方残高)を「売上原価」勘定へ振り替えた。

| 賃率差異 | 500 | / | 売上原価 | 500 |

[貸方残高]のため、これを借方で処理し

「賃率差異」の残高を0にします。

そして相手勘定は「売上原価」で処理します。

借方差異は売上原価の増加へ繋がるため「不利差異」

貸方差異は売上原価の減少へ繋がるため「有利差異」

と呼びます。

まとめ

今回は【予定賃率を用いた場合の労務費の処理】について解説しました。

要点をまとめると下記のようになります。

- 労務費の消費による計算の際に、予定賃率を用いることができる

- 月末になったら実際の消費額を計算し、[実際の消費額]と[予定の消費額]の差額を「賃率差異」で処理する

- 予定消費額<実際消費額→不利差異(借方差異)

- 予定消費額>実際消費額→有利差異(貸方差異)

- 会計年度末には、この「賃率差異」の残高は「売上原価」へ振り替える

コメント