今回は連結会計の「資本連結」について解説します。

資本連結は「投資と資本の相殺消去」とも呼ばれています。

- 支配獲得日の連結の流れ

- 投資と資本の相殺消去(資本連結)とは?

- 仕訳方法①100%子会社となる場合

- 仕訳方法②部分所有となる場合

- 仕訳方法③のれんが生じる場合

- 解き方のポイント

- ※本記事は日商簿記2級の試験範囲になります。

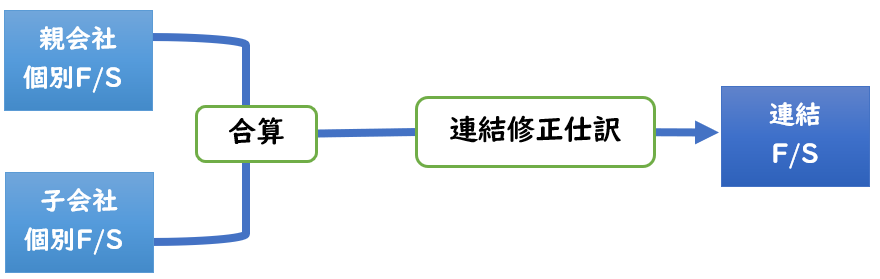

支配獲得日の連結の流れ

会社(P社)が他の会社(S社)の株式を取得して支配を獲得することで、

P社は「親会社」、S社は「子会社」となります。

この支配獲得日に両社の個別財務諸表を合算し

下記2つの連結修正仕訳を起票する必要があります。

【支配獲得日の連結修正仕訳】

- 投資と資本の相殺消去(資本連結)

- 子会社の資産・負債の時価評価※日商簿記1級

今回は「投資と資本の相殺消去(資本連結)」について解説します。

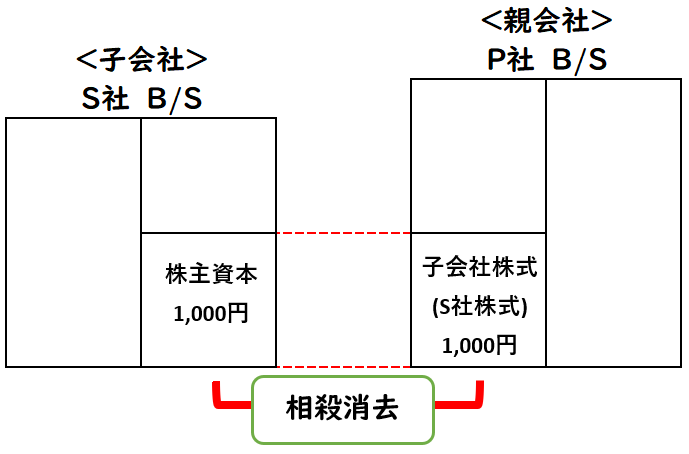

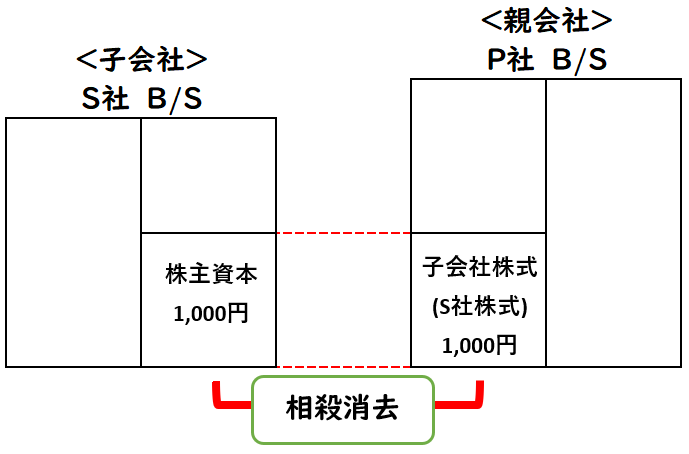

投資と資本の相殺消去(資本連結)

投資と資本の相殺消去は

[親会社の子会社株式]と[子会社株式の株主資本]を相殺させる仕訳です。

P社がS社の株式を取得することにより支配を獲得したとき

この株式はそれぞれ下記のように表されます。

【支配獲得時】

- P社(親会社)の個別財務諸表

→子会社株式(資産) - S社(子会社)の個別財務諸表

→株主資本(純資産)

上記2つは両建てなので相殺消去させる必要があります。

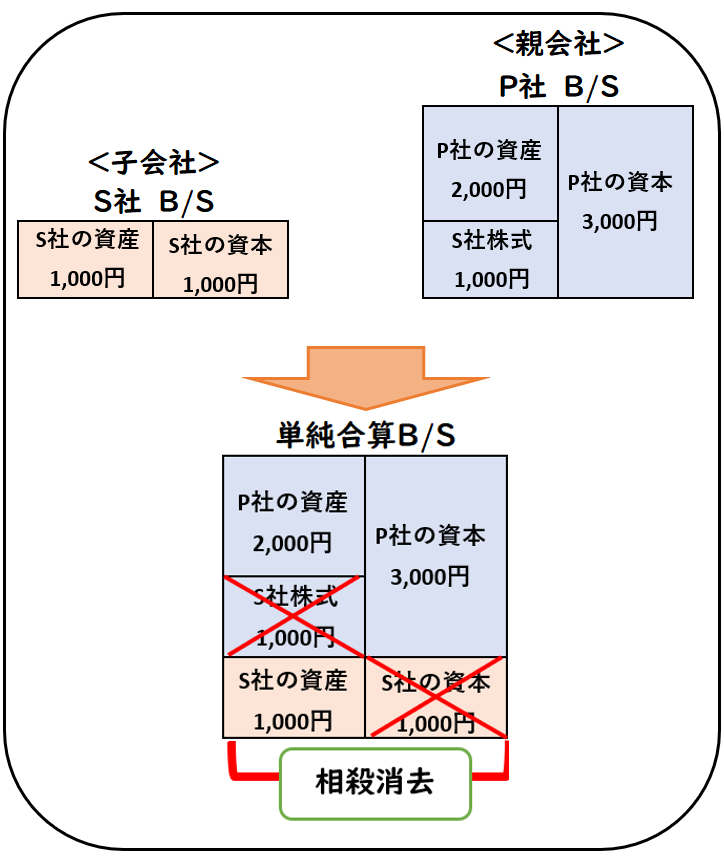

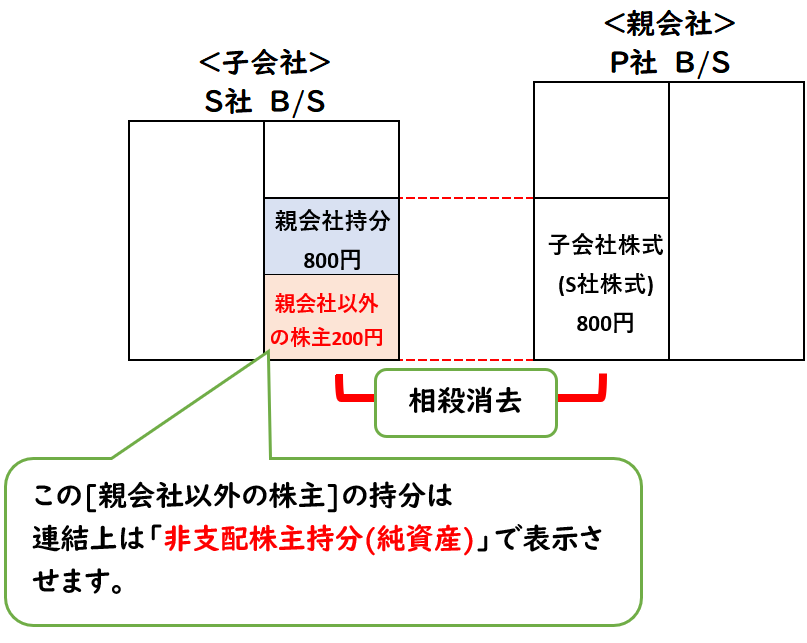

下記の図解のように

両者の財務諸表を単純合算すると

[子会社株式]と[子会社の株主資本]が両建てとなってしまいます。

この両建てとなるものを連結修正仕訳による相殺消去させます。

| 資本金 | / | 子会社株式 |

| 利益剰余金 | / |

- [借方]

→S社(子会社)の株主資本(純資産)を減少させる。 - [貸方]

→P社(親会社)の子会社株式(資産)を減少させる。

仕訳方法

投資と資本の相殺消去(資本連結)について

下記の3パターンについて、例題に沿って解説します。

- 100%子会社となる場合

- 部分所有となる場合

- 投資消去差額(のれん)が生じる場合

100%子会社となる場合

親会社(P社)が子会社(S社)の発行済株式100%を取得した場合です。

- P社はS社の発行株式100%を1,000円で取得し支配を獲得した。

- 支配獲得日のS社の株主資本は資本金400円、利益剰余金600円である。

- 支配獲得日の連結修正仕訳を求めなさい

この場合、下記のような仕訳になります。

(100%子会社となる場合の連結修正仕訳)

| 資本金 | 400 | / | 子会社株式 | 1,000 |

| 利益剰余金 | 600 | / |

- [借方]

→S社(子会社)の株主資本(純資産)を減少させる。 - [貸方]

→P社(親会社)の子会社株式(資産)を減少させる。

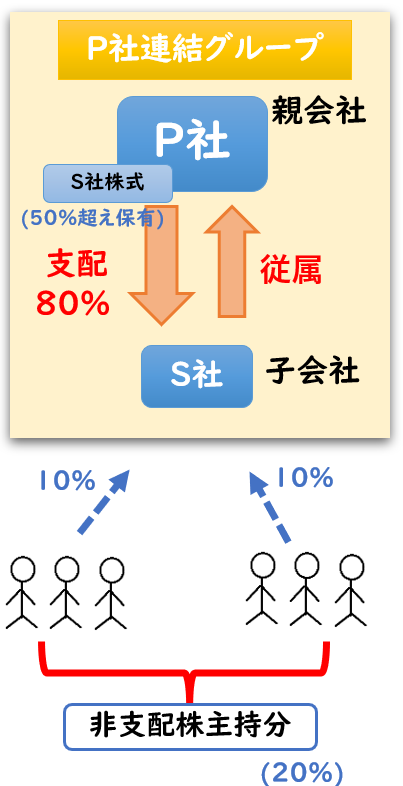

部分所有となる場合

上記は100%保有でしたが、子会社の発行済株式80%など

支配はしているものの100%保有していない場合について解説します。

- P社はS社の発行株式80%を800円で取得し支配を獲得した。

- 支配獲得日のS社の株主資本は資本金400円、利益剰余金600円である。

- 支配獲得日の連結修正仕訳を求めなさい

(部分所有となる場合)

| 資本金 | 400 | / | 子会社株式 | 800 |

| 利益剰余金 | 600 | / | 非支配株主持分 | 200 |

支配獲得した時の株主資本が1,000円(400+600)で

子会社の発行済株式80%を800円で取得したとき

親会社(P社)以外の株主20%を非支配株主といいます。

この20%は親会社(P社)による支配を受けていないため、非支配株主と呼びます。

そのため、支配獲得時の子会社の株主資本1,000円は

80%は親会社の支配によるもの

20%は非支配株主によるもの

となり、株主資本にそれぞれの割合を掛けて下記ようになります。

- 1,000×80%=800円は親会社が株主

- 1,000×20%=200円は親会社以外の株主が保有

→この200円を「非支配株主持分(純資産)」として純資産を増加させます。

支配獲得日の

株主資本1,000円(資本金400円・利益剰余金600円)

を借方(純資産の減少)で計上することで全額100%減少させます。

しかし、このうち200円(20%)は親会社P社が保有していない株式のため、

相殺するべきものではありません。

この純資産の減少させた分200円(20%)を

取り消すイメージで純資産の増加(貸方)として計上する必要があります。

このとき株主資本の勘定科目と区別するため

「非支配株主持分(純資産)」という勘定科目を用いて

貸方(純資産の増加)で計上します。

この20%は連結上で[親会社以外の株主の分]と示すため

「非支配株主持分」という勘定科目を用います。

投資消去差額(のれん)が生じる場合①

- 親会社P社の投資(S社株式)

- 子会社の純資産(親会社に帰属する部分)

上の例題1.例題2では上記2つは一致しておりました。

「親会社に帰属する部分」とは上記の例題2でいうと800円(80%)のことを指します。

これが不一致で差額が発生する場合、この差額は下記のように計上します。

- 借方差額

→のれん(無形固定資産) - 貸方差額

→負ののれん(特別利益)

※「のれん」は20年以内で定額法にて償却する

- P社はS社の発行株式80%を900円で取得し支配を獲得した。

- 支配獲得日のS社の株主資本は資本金400円、利益剰余金600円である。

- 支配獲得日の連結修正仕訳を求めなさい

| 資本金 | 400 | / | 子会社株式 | 900 |

| 利益剰余金 | 600 | / | 非支配株主持分 | 200 |

| のれん | 100 |

- 親会社P社の投資(S社株式)

→900円 - 子会社の純資産(親会社に帰属する部分)

→株主資本1,000×80%(親が支配)=800円

→この900円と800円の借方差額100円はのれん(無形固定資産)で計上します。

※株主資本1,000×20%(非支配持分)=200円は[非支配株主持分]で計上します。

また「のれん」は無形固定資産になりますが、

毎年下記のように償却します。

| のれん償却額 (費用の増加) | / | のれん (資産の減少) |

投資消去差額(のれん)が生じる場合②

次は貸方差額の場合について解説します。

- P社はS社の発行株式80%を500円で取得し支配を獲得した。

- 支配獲得日のS社の株主資本は資本金400円、利益剰余金600円である。

- 支配獲得日の連結修正仕訳を求めなさい

| 資本金 | 400 | / | 子会社株式 | 500 |

| 利益剰余金 | 600 | / | 非支配株主持分 | 200 |

| / | 負ののれん発生益(特別利益) | 300 |

- 親会社P社の投資(S社株式)

→500円 - 子会社の純資産(親会社に帰属する部分)

→株主資本1,000×80%(親が支配)=800円

→この500円と800円の貸方差額300円は負ののれん発生益(特別利益)で計上します。

負ののれんは収益勘定のため、償却はありません。

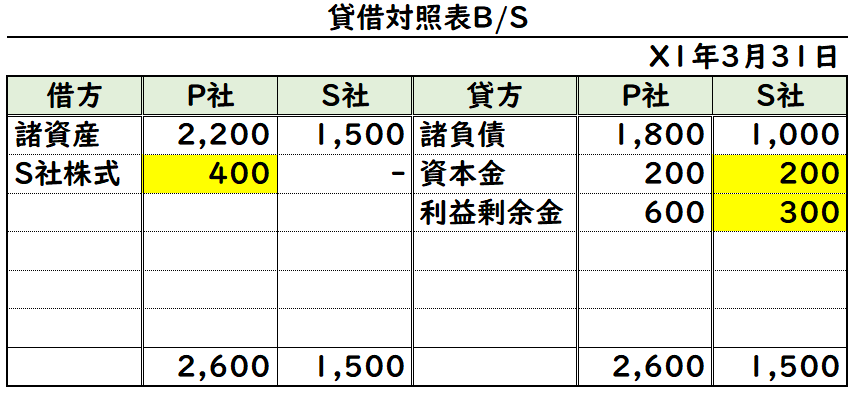

問題

- X1年3月31日、P社はS社の発行株式70%を400円で取得し支配を獲得した。

- X1年3月31日時点の両社のB/Sは下記のようになります。

- 支配獲得日の連結修正仕訳を求めなさい

(解答)

問題文のB/Sの黄色塗りつぶし箇所は連結修正仕訳で使用する箇所になります。

今回はわかりやすく説明するため、要点は黄色塗りつぶししました。

| 資本金 | 200 | / | 子会社株式 | 400 |

| 利益剰余金 | 300 | / | 非支配株主持分 | 150 |

| のれん | 50 |

- P社の子会社株式400を減少させるため貸方へ

- S社の資本金200利益剰余金300を減少させるため借方へ

- 70%保有のため、100-70=30%は非支配株主持分

- 株主資本500(資本金200+利益剰余金300)×30%=150円(非支配株主持分)

- 貸借差額により借方差額50円は「のれん」となる。

解き方の手順

解き方の手順をまとめると下記のようになります。

【解き方の手順】

- 親会社の[子会社株式(資産)]を減少させるため貸方へ

- 子会社の[株主資本(純資産)]を減少させるため借方へ

- 100%子会社でなければ非支配株主割合(%)を求めて、株主資本×非支配株主割合(%)で[非支配株主持分]を算出する。

- 株主資本は2.により全て減額させたため、[非支配株主持分(純資産)]を増加させるため貸方へ

※[非支配株主持分]は親会社が保有している訳ではないため、連結相殺不要となるため、相殺させた(減少した)純資産を増加させる必要がある。 - 貸借差額が生じたら「のれん(借方差額)」or「負ののれん発生益(貸方差額)」で計上する。

まとめ

今回は連結会計の投資と資本の相殺消去(資本連結)について解説しました。

図解で表すと下記のようになります。

また100%子会社ではない場合は「非支配株主持分(純資産)」が発生し

貸借差額は発生すれば「のれん」または「負ののれん」が発生します。

<連結会計>

<資本連結>

※下記は[日商簿記1級]の試験範囲

<成果連結>

(税効果会計の適用なし)

※日商簿記2級

(税効果会計の適用あり)

※日商簿記1級

<その他>

<持分法>

※持分法は日商簿記1級の試験範囲になります。

<修正仕訳>

<その他>

コメント