[持分法]の修正仕訳は主に下記のようなものがあります。

- 株式取得時の処理

- 時価評価(評価差額)

※[部分時価評価法]と[全面時価評価法] - 投資差額の算定

- 時価評価(評価差額)

- 投資差額の償却

- 当期純利益の計上

- 受取配当金の計上

- 持分法の開始仕訳

- 期末の未実現損益の消去

- 期首の未実現損益の修正

今回は「投資差額の償却」について解説します。

株式取得時の処理

「連結」の場合、株式を取得し支配獲得した場合は

[投資と資本の相殺消去]を行います。

それに対して

「持分法」の場合は[投資と資本の相殺消去]は行いません。

そのため、株式取得時点では修正仕訳は行いません。

しかし、株式取得時は下記について算定する必要があります。

- 時価評価(評価差額の算定)

※[部分時価評価法]と[全面時価評価法] - 投資差額の算定

この時点では修正仕訳はありませんが、投資差額の算定が必要となります。

投資差額の償却の仕訳

株式取得時に「投資差額」を算出した後、

その投資差額は、毎年決算時に20年以内に定額法によって償却します。

※これは連結でいう[のれん償却額]になります。

しかし、持分法の場合は[のれん償却額]の代わりに

[持分法による投資損益(P/L)]で処理し

相手科目は[投資勘定(A社株式など)]を用います。

(投資差額の償却の仕訳)

| 持分法による投資損益 | / | A社株式 |

[持分法による投資損益]は営業外費用または営業外収益になります。

例題

前期末にP社はA社の発行済株式の20%を1,200円で取得し

関連会社として持分法を適用することにした。

下記の資料に基づき、当期の連結財務諸表を作成するために必要な

修正仕訳を示しなさい

- 前期末におけるA社の土地(帳簿価額700円)の時価は1,000円であった。

- 前期末におけるA社の資本勘定は次の通りである

資本金:800円 利益剰余金:900円 - 前期末に発生した投資差額は翌年から20年で定額法により償却する。

(解答)

| 持分法による投資損益 | 40 | / | A社株式 | 40 |

(解説)

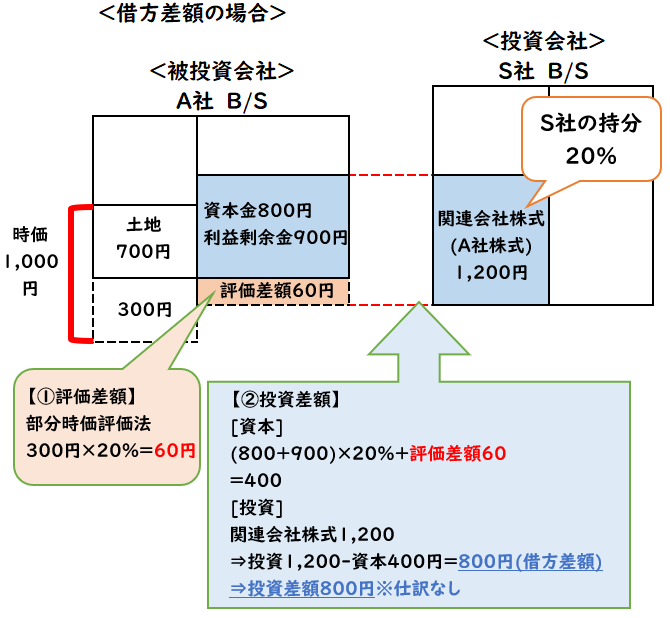

まず順序としては前期末に発生した[投資差額]を求めます。

その後、当期の償却額を求めます。

◆投資差額の算定

関連会社のため【部分時価評価法】が適用されます。

①評価差額の算定:

(時価1,000-帳簿価額700)×20%=60円

②投資差額の算定:

投資(取得原価1,200)-資本(400)=800(借方)

※資本:(資本金800+利益剰余金900)×20%+評価差額60円=400

【部分時価評価法】の場合

持分に応じた部分のみを時価評価します。

◆当期の投資差額の償却額

投資差額800÷20年=40(投資差額の償却額)

まとめ

今回は「投資差額の償却」について解説しました。

要点をまとめると下記になります。

- 持分法を適用する場合、株式取得時に[投資差額]を算定する必要がある。

- この時点では修正仕訳は発生しない。

- 決算時に投資差額の償却額の計上を行う。

- 20年以内の定額法により償却を行う。

- (仕訳)持分法による投資損益/被投資会社株式

<連結会計>

<資本連結>

※下記は[日商簿記1級]の試験範囲

<成果連結>

(税効果会計の適用なし)

※日商簿記2級

(税効果会計の適用あり)

※日商簿記1級

<その他>

コメント