今回は減損会計の【資産のグルーピング/のれんがある場合(原則)】について解説します。

↓【容認処理】については下記をご覧ください。

- 【図解】減損会計とは?

- ステップ①減損の兆候

- ステップ②減損の認識

- ステップ③減損の測定|減損会計

- 資産のグルーピング

- のれんがある場合

→原則/容認 - 共用資産がある場合

→原則/容認

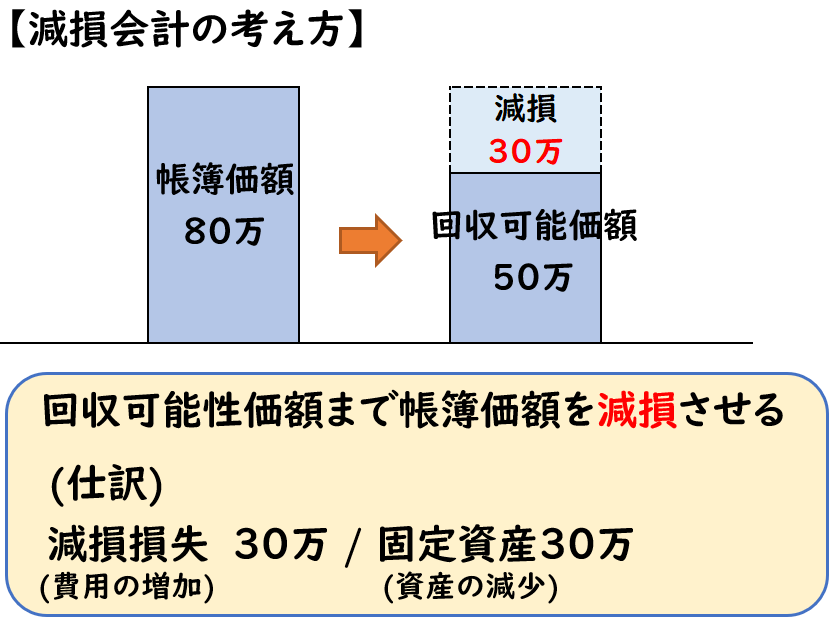

減損会計とは?

減損とは資産の価値を減少させ、損失を計上することをいいます。

減損損失はP/L科目の「特別損失」になります。

【減損会計の考え方】

- 資産の価値(帳簿価額)を減少させる

(資産の減少) - 損失を計上する

(費用の増加)

どういう時に減損を行うのか?

固定資産は減価償却により、毎年費用計上すると供に

[固定資産の帳簿価額]を減少させていきます。

しかし、その固定資産の収益性が低下し、

[固定資産の帳簿価額]の回収が見込めなくなった場合、

この資産は帳簿価額としての価値がないと判断されます。

その場合、この帳簿価額を減額する必要があります。

これが「減損」になります。

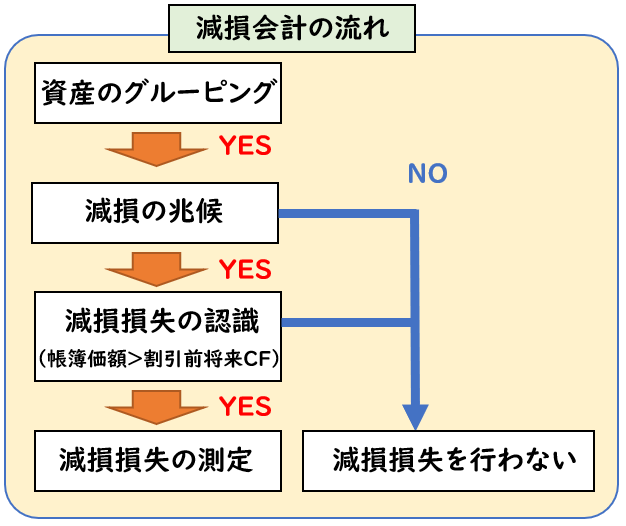

減損会計の流れ

減損会計は下記のような手順で行います。

今回は【資産のグルーピング】について解説します。

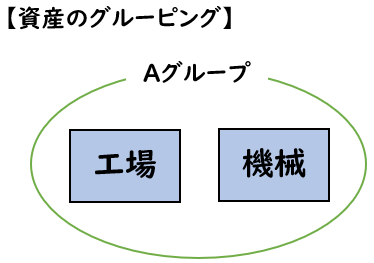

資産のグルーピング

複数の資産が一体となって独立したキャッシュフローを生み出す場合は

「資産のグルーピング」を行って減損会計を適用します。

例えば工場(建物)の中に製品を製造する機械があるとします。

これは[工場]や[機械]のどちらかだけでは製品を作ることは出来ません。

両者がそろうことで製品を作ることができ、キャッシュフローを生み出す事が可能なため

この[工場]と[機械]は1つのグループして減損の判定を行う必要があります。

これが「資産のグルーピング」になります。

1つ1つの固定資産が収益性について調べるのは困難です。

そのため、このような単位でグルーピングを行います。

資産のグルーピングの処理方法

資産のグルーピングの処理方法は、下記のようなパターンがあります。

今回は【のれんがある場合(原則)】について解説します。

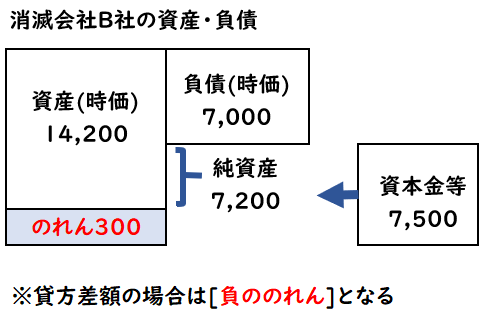

「のれん」とは?

「のれん」とは、企業がM&A(買収・合併)で支払った金額のうち、買収先企業の純資産を上回った差額のことを言います。

合併と買収の違い

【合併】

複数の会社が一つになること

※消滅会社あり

【買収】

ある会社が、他の会社の株式や事業を買い取ること

買収された会社は存続し、買収した会社の「子会社」となります。

※消滅会社なし

↓「合併によるのれん」については下記で詳しく解説しております。

↓「買収によるのれん」については下記で詳しく解説しております。

のれんがある場合の減損処理

のれんがある場合の減損処理は、

まず「のれんの分割」を行います。

その後は「原則処理」「容認処理」によって処理方法が異なります。

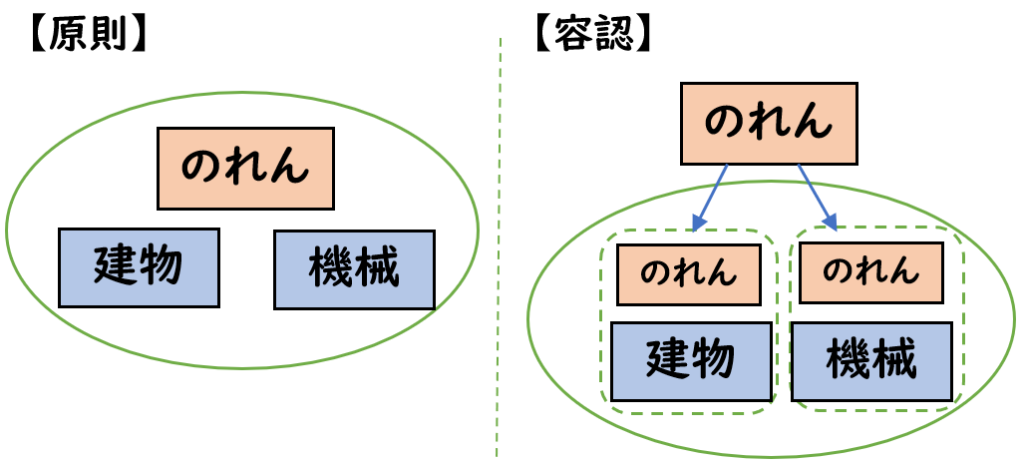

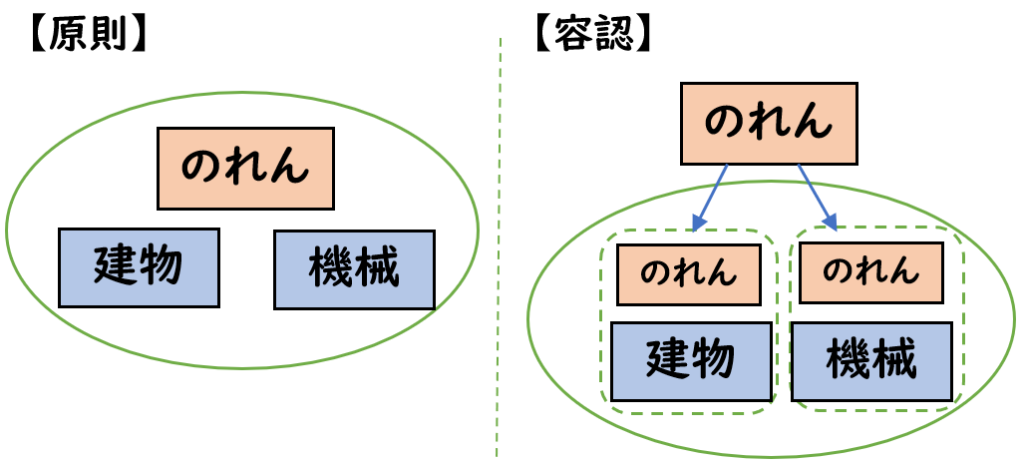

【原則】

のれんを含むより大きな単位でグルーピングする方法

【容認】

のれんの帳簿価額を各資産・資産グループに配分する方法

のれんの分割

複数の事業に係るのれんが生じた場合

まず「のれんの分割」を行います。

[のれんの帳簿価額]を各事業部の時価などにもとづき分割します。

例題

下記の資料にもとづき、のれんの分割をしなさい。

こののれんは、X事業部・Y事業部に係るものである

[資料]

- のれんの未償却残高は30,000円である。

- のれんが認識された時点の各事業部の時価は下記のとおりである。

- X事業部の時価:30,000円

- Y事業部の時価:70,000円

計:100,000円

- のれんの帳簿価額は各事業部の時価を基準に分割すること

(解答)

- X事業部係るのれん

→9,000円 - Y事業部係るのれん

→21,000円

(解説)

問題文の記載に従い、のれんの帳簿価額は各事業部の時価を基準に分割します。

〇X事業部係るのれん

のれんの帳簿価額30,000×X事業部の時価30,000/時価合計100,000=9,000円

〇Y事業部係るのれん

のれんの帳簿価額30,000×Y事業部の時価70,000/時価合計100,000=21,000円

「のれんの分割」は原則・容認どちらの場合でも処理方法は同じになります。

原則処理

原則処理では

「のれんを含むより大きな単位でグルーピングする方法」で行います。

具体的な手順は下記のようになります。

例題(原則)

下記の資料にもとづき、X事業部の減損損失を計上するための仕訳を示しなさい。

なお、のれんを含むより大きな単位で減損損失を認識する方法(原則処理)で行うこと。

[資料]

- X事業部に係るのれんの帳簿価額は9,000円である。

- 機械、備品、のれんを含むより大きな単位で減損の兆候が把握された。

- X事業部の資産のデータは下記の通りである。

| 機械 | 備品 | 合計 | |

| 帳簿価額 | 30,000 | 25,000 | 55,000 |

| 割引前将来キャッシュフロー | 27,500 | 26,000 | 54,000 |

| 回収可能性価額 | 26,000 | 24,500 | 51,000 |

(解答)

| 減損損失 | 13,000 | / | のれん | 9,000 |

| / | 機械 | 4,000 |

(解説)

①資産ごとの減損処理

まず、のれんを含めずに資産ごとに減損の兆候→認識→測定を行います。

【機械】

①減損損失の認識

[帳簿価額]30,000円>[割引前将来キャッシュ・フローの総額]27,500円のため

減損損失を認識する

②減損損失の測定

帳簿価額30,000円-回収可能性価額26,000円=4,000円(減損損失)

【備品】

①減損損失の認識

[帳簿価額]25,000円<[割引前将来キャッシュ・フローの総額]26,000円のため

減損損失を認識しない

※備品は減損の計上を行わない

機械の減損損失:4,000円

備品の減損損失:なし

②のれんを含むより大きな単位での減損処理

次にのれんを含めて資産または資産グループごとに減損の兆候→認識→測定を行います。

【のれんを含むより大きな単位】

※[機械]と[備品]と[のれん]

①減損損失の認識

帳簿価額:機械30,000+備品25,000+のれん9,000=64,000円

[帳簿価額]64,000円>[割引前将来キャッシュ・フローの総額]54,000円のため

減損損失を認識する

②減損損失の測定

帳簿価額64,000円-回収可能性価額51,000円=13,000円(減損損失)

減損損失の合計:13,000円

増加分を「のれん」として配分

上記により減損損失の計上額は下記のようになります。

- 機械:4,000円

- 備品:なし

- のれんを含めた合計:13,000円

この増加分を[のれん]として計上します。

減損損失の合計13,000円-機械4,000=9,000(のれん)

これにより仕訳は下記のようになります。

| 減損損失 | 13,000 | / | のれん | 9,000 |

| / | 機械 | 4,000 |

図解

上記がのれんがある場合の【原則処理】による減損処理になります。

まとめ

今回は減損会計の【資産のグルーピング/のれんがある場合(原則)】について解説しました。

要点をまとめると下記になります。

- 「のれん」とは、企業がM&A(買収・合併)で支払った金額のうち、買収先企業の純資産を上回った差額のことである。

- のれんがある場合の減損処理は下記のような手順で行う。

【原則】

のれんを含むより大きな単位でグルーピングする方法

コメント